Aktuelles

Diese Woche

Jugendorchester

Schalke 04 - Fanclub "Die Franken"

Obst- und Gartenbauverein

Sing- u. Musikschule

Jagdgenossenschaft

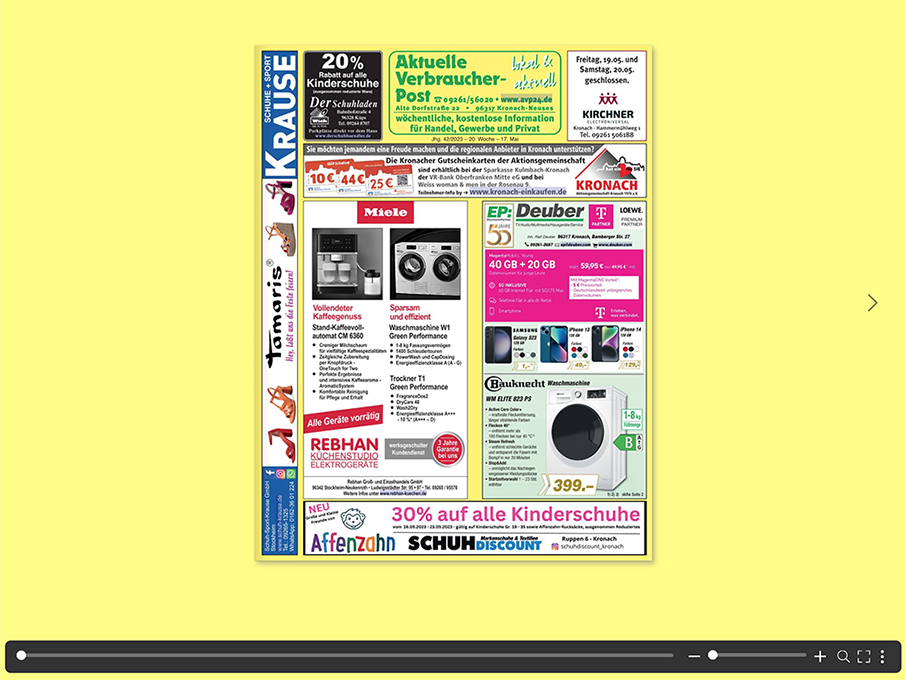

Jetzt neu: das „gelbe Blättla“ als ePaper!

Mit der digitalen Ausgabe der AVP sind Sie immer im Vorteil. Schnell sein lohnt sich, egal ob bei der Jobsuche, Tischreservierung, bei der Schnäppchenjagd oder was auch immer Sie suchen. Mit dem ePaper können Sie bereits die komplette Ausgabe Stunden vor der gedruckten Zeitung lesen.

Sichern Sie sich noch heute diesen Bonus.

- Die AVP digital lesen, wann und wo Sie wollen

- Immer eine Nasenlänge voraus, denn Sie können die gesamte Ausgabe bereits am Dienstag ab Mittag lesen

- einmal heruntergeladen, ist die Ausgabe auch ohne Internetverbindung auf Ihrem Endgerät lesbar

- Die AVP gibt es auch hier im gewohnten Erscheinungsbild zum Blättern

- Sie haben unbegrenzten Zugang zu allen Artikeln und Anzeigen in der abonnierten Ausgabe

monatlich 5,00 €

Entdecken Sie unsere Magazine

- Wir heiraten 2024

Wir heiraten 2024

JA … mit diesem bedeutungsvollen Wort aus nur zwei Buchstaben beginnt für zukünftige Paare ein ganz neuer Lebensabschnitt – oft zu Zweit, manchmal aber bereits schon zu Dritt. Die eigene Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. Jedes Brautpaar hat eine ganz persönliche Vorstellung davon, wie dieser Tag aussehen soll.

Wir zeigen Ihnen alles, von „Heiraten im Landkreis Kronach“, über Brautmodentrends, Hochzeitstrends, Geschenkideen, Hochzeitslocations, Mode, Schmuck, bis hin zu Fotografen und hilfreiche Gäste- und Kostenlisten, damit Sie eine komplette Hochzeit planen können. Lassen Sie sich von unserem „Wir Heiraten“-Magazin inspirieren und begeistern Sie Ihre Gäste mit liebevollenen Details, Ideen und wundervollen Erinnerungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Vorbereitungen für Ihre ganz persönliche Traumhochzeit und einen wunderschönen und unvergesslichen Hochzeitstag.